Hasta los dientes: el acceso a las armas a principio del siglo XX

“Cada cual lleva por nuestras calles cinco vidas ajenas en el bolsillo del pantalón”, escribía el ensayista español Rafael Barret para describir la Buenos Aires de principio de siglo XX. Se refería a la facilidad de acceso y la familiaridad con la que los hombres portaban armas. Esta es la historia de la condena de un hombre que cayó por las claves de su tiempo.

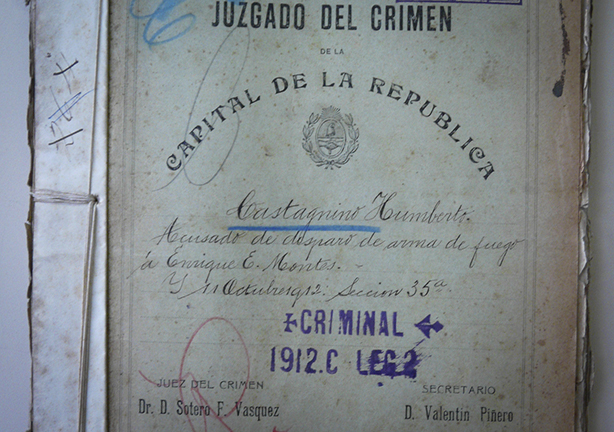

El 11 de octubre de 1912, Humberto Castagnino signó su condena. Atacó a un hombre con el revolver que acostumbraba llevar en el bolsillo trasero de su pantalón. No lo mató, pero la bala que rozó e hirió en la pierna derecha a Enrique Montes, le valió una sentencia que cumplió en la Alcaidía de la Capital.

Esa tarde, poco después del mediodía, Humberto Castagnino sacó el revólver “del bolsillo chico de atrás del pantalón”. Al juez le dijo que para defender a su hermano Agustín que, un tanto ebrio, estaba trenzado con Montes en una discusión que amenazaba irse a las manos —mutuamente se reclamaban deudas por antiguos negocios—.

Primero sacó el arma, pero no estaba seguro de disparar. Cuando Montes le clavo la mirada y saltó el mostrador que los separaba, volvió a sentir el gatillo entre sus dedos. “¡Guardala que te corto la cara!”, le gritó Montes. Castagnino reculó y disparó: primero al techo y después en diagonal, apuntando al dueño del almacén. Cuando salió corriendo no sabía bien qué había pasado.

Otros clientes del despacho de bebidas salieron a buscar a un policía. En la esquina de Gaona y Bella Vista estaba apostado el oficial Pedro Scarpa, le contaron lo que pasó y el hombre monto a caballo para llegar hasta el almacén. Cuando entró, solo quedaban unos parroquianos atendiendo a Montes que gritaba la entre bronca y el dolor. Labró el acta y notificó al comisario.

Montes sabía dónde vivían los hermanos Castangnino y dio los datos a la Policía de la Capital. Cuando fueron a buscarlos, no estaban. Entonces montaron guardia frente a la casa, y tres días después pillaron a Humberto cuando volvía a ver a su madre. “Rubio, de ojos azules, alto, afeitado, vestía ropa negra, sombrero de igual color y calzaba zapatillas”, decía la descripción que tenían los policías para reconocer al yesero de 28 años que, en cuestión de segundos, se había convertido en el “tirador”.

“El estudiante, el empleado inofensivo no podrían comprarse un reloj, pero sí un revolver”, explica el ensayista español Rafael Barret en un artículo citado por la investigadora Lila Caimari en Mientras la ciudad duerme (1912).

Durante los cuatro meses que duró la instrucción, a cargo del Juez del Crimen Sotero Vázquez, Humberto Castagnino estuvo en la comisaría; como había intentado escapar cuando lo encontraron lo detuvieron preventivamente. En el expediente, queda asentado que se volvió a enfrentar al hombre al que había herido.

Cuando el juez ordenó un careo entre la víctima y el acusado el tema que los había enfrentado en el bar volvió a debate. Castagnino afirmaba que Montes lo había amenazado con un arma, y que la discusión comenzó porque el dueño del bar le debía 370 pesos. Montes negaba ambos argumentos y aseguró ante el juez que “el detenido le adeudaba 165 pesos”. La cuestión del dinero no se zanjó en la causa judicial.

Las pericias del sargento Antonio Lori, tomadas en el almacén corroboraban la versión de Montes. El oficial, enviado a revisar el salón de 10 metros de largo por al menos 5 de ancho, donde separados por un tabique funcionaba un despacho de comestibles y otro de bebidas, encontró la primera bala incrustada en el techo y confirmó el recorrido de la segunda. Un testigo —que se encontraba entre los clientes del bar el día de los incidentes— negó que Montes hubiera sacado un arma.

Las pericias del sargento Antonio Lori, tomadas en el almacén corroboraban la versión de Montes. El oficial, enviado a revisar el salón de 10 metros de largo por al menos 5 de ancho, donde separados por un tabique funcionaba un despacho de comestibles y otro de bebidas, encontró la primera bala incrustada en el techo y confirmó el recorrido de la segunda. Un testigo —que se encontraba entre los clientes del bar el día de los incidentes— negó que Montes hubiera sacado un arma.

Por la herida provocada a Montes, el fiscal a cargo de la acusación pidió una condena de un año y medio para Humberto Castagnino. Pero Sotero Vázquez y los jueces de la Cámara del Crimen lo condenaron a un año de prisión, porque “la lesión causada es leve”, aunque “el solo disparo del arma de fuego constituye un delito”.

Entre 1910 y 1923 el Juzgado del Crimen de Capital intervino en por lo menos 80 causas judiciales por el uso de armas de fuego; en otros tanto las calificaciones derivan en delitos de mayor cuantía cuando la portación de armas hacía que una rencilla, un caso de “desacatos a la autoridad” o un robo podía terminar con un muerto.

En su obra, Caimari reproduce publicidades difundidas por la revista Caras y Caretas, ante la inminente navidad de 1920, donde por ejemplo la Casa Masucci muestra, entre sus ofertas para la dama y el caballero, una Colt calibre 38 y de regalo una caja de balas y la Casa Rasetti tienta con revólveres de bolsillo automáticos a 50 pesos y de calibre 38 a 90 pesos, lo que costaban poco más que un reloj y menos que una máquina de coser.

Hubo una nueva audiencia por el encubrimiento del atentado a la AMIA

Qué juicios se reanudan y cuáles comenzarán en 2016